Une éclipse de Lune très partielle le 14 octobre

La Lune a rendez-vous avec le Soleil le samedi 14 octobre pour une éclipse annulaire qui ne sera visible que depuis les Amériques. Comme d’habitude, 15 jours après (ou avant) se produit une éclipse de Lune, le samedi 28. Malheureusement notre satellite naturel ne pénétrera que d’environ 10% dans l’ombre de la Terre, ce qui rendra le spectacle beaucoup moins impressionnant que pour une éclipse de Lune totale (où elle devient toute rouge) mais cela vaudra quand même la peine de veiller un peu (entre 21h30 et 23h environ) si la météo est favorable.

Soutenez l’ANPCEN !

Comme tous les observateurs du ciel, nous savons que la principale difficulté pour apprécier une belle nuit étoilée (et tous les objets diffus qu’elle recèle) est la possibilité de nous prémunir de toutes les pollutions lumineuses produites par nos éclairages trop nombreux et trop puissants. Le but de l’ANPCEN est justement de préserver l’environnement nocturne et de réduire les nuisances lumineuses pour que nous retrouvions enfin de belles nuits noires.

Carte du ciel Memosky : il nous en reste un petit stock. Pour en commander, veuillez nous contacter.

Lever et coucher du Soleil

(*) heure d’hiver

Date

Aube

Lever

Coucher

Nuit

1er octobre

6h53

7h56

19h40

20h43

15 octobre

7h10

8h14

19h14

20h18

31 octobre*

6h30*

7h35*

17h49*

18h54*

Phases de la Lune

(*) heure d’hiver

Phase

Date

Lever

Coucher

Pleine Lune

29 septembre

19h56

9h01 (le 30)

Dernier quartier

6 octobre

23h12 (le 5)

16h06

Nouvelle Lune

14 octobre

7h46

19h12

Premier quartier

22 octobre

16h17

1h10 (le 23)

Pleine Lune

28 octobre

18h40

8h13h* (le 29)

Phénomènes célestes remarquables du mois (et planètes)

Nota : le mode d’observation proposé est le minimal mais il est évident qu’un équipement plus performant permet une meilleure observation (un phénomène observable à l’œil nu sera mieux vu avec une paire de jumelles, un autre accessible aux simples jumelles sera mieux appréciable dans un petit télescope). (*) heure d’hiver.

Date et horaire(s)

Phénomène

Description

Observ.

01/10 21h30-7h30

conjonction

La très grosse Lune gibbeuse (92%) est proche de la très brillante Jupiter (environ 3°) dont elle s’approche progressivement.

visuelle

10/10 4h30-7h30

conjonction

La fin croissant de Lune gibbeuse (18%) se lève assez proche de la très brillante Vénus (environ 7°), les deux astres restant visibles jusque dans les lueurs de l’aube.

visuelle

14/10

Jour de la Nuit

Comme chaque année, cette opération organisée à l’initiative d’un collectif d’associations vise à informer le public du problème de la pollution lumineuse, notamment en demandant l’extinction des éclairages aux communes participantes pour montrer le ciel étoilé. Plus d’informations sur les animations prévues sur le site Jour de la Nuit.

calendrier

14/10 17h03-22h55

éclipse annulaire de soleil

Une éclipse annulaire se produit quand la Lune est trop loin sur son orbite elliptique pour masquer complètement le limbe solaire qui reste visible comme un anneau lumineux. Cette éclipse ne sera pas visible en France car elle se produit aux Etats-Unis, en Amérique centrale et au nord de l’Amérique du Sud (Colombie et Brésil).

calendrier

21/10 (autour du)

après 1h

étoiles

filantes

C’est cette nuit que l’essaim de Orionides doit connaître son maximum d’activité dont la période va du 2/10 au 7/11. Avec le lever de la constellation vers 1h, c’est plutôt après minuit qu’on pourra les observer dans de bonnes conditions car il n’y a pas de lune gênante. Ces « essaims » reviennent chaque année à la même époque car la Terre traverse une zone « sale » de son orbite, peuplée de débris laissés par une ancienne comète. Pour ces Orionides, il s’agit de la fameuse comète de Halley qui repassera nous voir en… 2061 ! Même si par un effet de perspective elles semblent provenir d’un point situé dans la constellation d’Orion, il n’y a pas de direction à privilégier. Pour augmenter les chances d’en voir, le mieux est d’embrasser du regard la plus grande portion de ciel possible. Comme toutes les étoiles filantes, il s’agit de petits corps (le plus souvent de la taille d’un gravier) qui « brûlent » en pénétrant dans la haute atmosphère (du fait du frottement à très haute vitesse).

visuelle

24/10 20h-2h30

conjonction

La Lune gibbeuse (79%) est assez proche de Saturne (environ 7°) dont elle s’éloigne progressivement.

visuelle

28/10 20h02-0h26

éclipse partielle de Lune

Une éclipse de Lune se produit généralement 15 jours avant ou après une éclipse de Soleil car l’alignement des trois astres Terre/Lune/Soleil ne se produit que quand la Lune est proche des nœuds de son orbite, autour de la Terre, là où elle coupe le plan de l’écliptique (où se situe l’orbite annuelle apparente du Soleil dans le ciel), ce qui varie assez peu en 15 jours d’intervalle entre nouvelle lune (éclipse de Soleil) et pleine lune (éclipse de Lune). Malheureusement, cette fois la Lune ne pénétrera que d’environ 10% dans l’ombre de la Terre, ce qui lui donnera une silhouette inhabituelle mais ne sera pas aussi spectaculaire qu’une éclipse totale. Les horaires indiqués sont ceux du phénomène globale, de l’entrée de la Lune dans la pénombre de la Terre jusqu’à sa sortie complète mais cela reste peu perceptible (à part une baisse de luminosité). C’est entre 21h35 et 22h52 que le spectacle sera plus intéressante, de l’entrée de la Lune dans l’ombre de la Terre à sa sortie.

visuelle

28/10 20h-7h30

conjonction

La pleine Lune, partiellement éclipsée en début de nuit (voir ci-dessus) est assez proche de la très brillante Jupiter (environ 6°) dont elle s’approche progressivement. La situation est analogue le lendemain soir.

visuelle

29/10 3h/2h*

heure

d’hiver

Changement d’heure : dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l’heure d’hiver (à 3h, on recule à 2h). Cette disposition n’a rien d’un phénomène astronomique car elle correspond juste à la volonté d’économiser sur la consommation électrique d’été avec des soirées plus longues.

calendrier

28/10 20h-7h30

conjonction

La très grosse Lune gibbeuse, quasiment pleine (99%), est assez proche de la très brillante Jupiter (environ 7°) dont elle s’éloigne progressivement.

visuelle

Horaire(s)

Planète

Conditions d’observation

Observ.

Tout le mois

Mercure

Sa proximité du Soleil et sa faible luminosité rendent toujours cette planète difficile à observer mais ce mois elle trop proche du Soleil dans le ciel pour être visible. ATTENTION AU SOLEIL !

non

Tout le mois, après 4h30 (1-29)/

3h30* (30-31)

Vénus

La planète la plus brillante nous est revenue en septembre dans le ciel du matin jusque dans les lueurs de l’aube, dans de bonnes conditions d’observation puisqu’elle atteint son élongation (écart par rapport au Soleil dans le ciel) maximum Ouest le 23. ATTENTION AU SOLEIL !

visuelle

Tout le mois

Mars

Très loin de sa prochaine opposition (janvier 2025), Mars est trop proche du Soleil dans el ciel pour être observable.

non

Tout le mois, après 21h (1er) / 20h (29)

19h*(30-31)

Jupiter

C’est le début de la période d’observation favorable de cette planète car elle culmine au sud de plus en plus tôt (49° vers 4h le 1er, 2h le 29, 1h*les 30-31). Il faut le laisser monter un peu pour l’observer dans de bonnes conditions (30° vers minuit le 1er). Equipé d’une bonne paire de jumelles, ou mieux d’une petite lunette (ou télescope), il est assez facile de discerner ses 4 principaux satellites dits « galiléens » (car découverts par Galilée en 1610) : Io,Europe, Ganymède et Callisto, leur position variant en quelques dizaines de minutes.

visuelle

Tout le mois, avant

4h30(1er) / 3h (29)

2h*(30-31)

Saturne

Les conditions d’observation de cette planète sont plus favorables que à celles de Jupiter car elle se lève et culmine au sud (à environ 32°) bien plus tôt (vers 23h30 le 1er, 21h30 le 29, 20h30 les 30-31). Pour espérer distinguer ses anneaux, il faut disposer d’une petite lunette astronomique ou d’un télescope (une paire de jumelles ne suffit pas).

visuelle

1ère semaine,

entre 20h et 22h

ISS

En 1ère semaine du mois, la Station Spatiale Internationale (ISS) peut être observée en soirée pour un (ou deux) passage(s), comme un point très lumineux traversant le ciel de l’Ouest vers l’Est, en environ 5-6mn. Les horaires suivants sont ceux du début de l’observation : (1er) 20h52, (2) 20h04 ett 21h42, (3) 20h53, (4) 20h05 et (6) 20h07. Ces horaires varient selon votre localisation géographique. Vous pouvez les vérifier pour votre site sur Heavens Above

visuelle

ATTENTION AU SOLEIL: il ne faut jamais braquer un instrument optique dans la direction du Soleil, même au lever ou au coucher, car c’est très dangereux pour les yeux (risque de brûlure de la rétine, indolore car la rétine n’est pas sensible à la douleur, mais qui peut conduire à une cécité irréversible). Pour observer une éclipse, des équipement spéciaux (lunettes spéciales, filtres pour les jumelles, lunettes, télescopes, objectifs photo) sont obligatoires

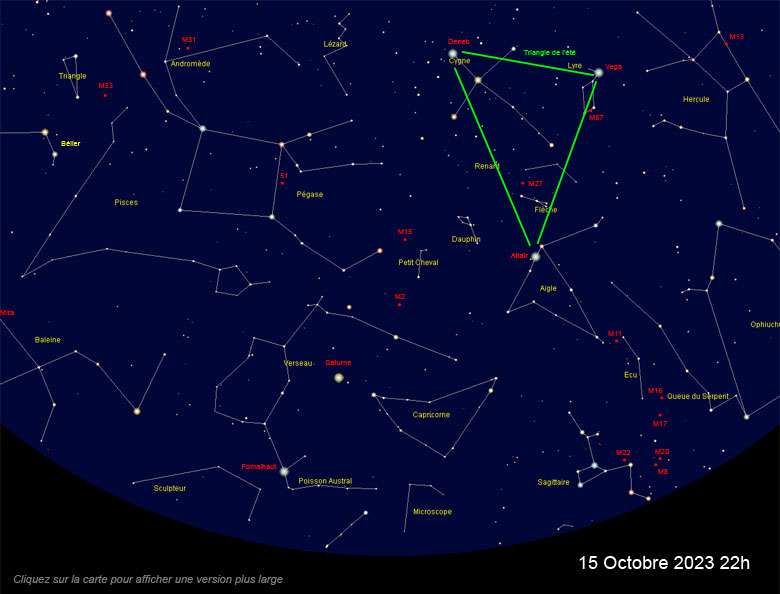

Principales constellations du soir et objets remarquables

Nota : le mode d’observation proposé est le minimal mais il est évident qu’un équipement plus performant permet une meilleure observation (un phénomène observable à l’œil nu sera mieux vu avec une paire de jumelles, un autre accessible aux simples jumelles sera mieux appréciable dans un petit télescope).

Hercule

(Hercules)

Cette constellation figure bien entendu le héros légendaire du mythe des douze travaux. Elle est facilement reconnaissable à ses deux trapèzes centraux, l’un assez régulier et l’autre plus « ouvert », qui peuvent figurer un grand « H »

comme « Hercule ». Pour se représenter la figure humaine, il faut penser que le héros est représenté tête en bas, le trapèze régulier figurant son « pagne » (ou ses cuisses) et le trapèze le plus large son torse aux épaules impressionnantes.

L’une de ses jambes est repliée (donc genou posé au sol) alors que son autre pied repose sur la tête du Dragon qu’il a terrassé, prenant donc une pose assez classique d’un chasseur et de son trophée… L’amas globulaire M13, très

facile à situer dans le trapèze régulier, est le plus beau du ciel boréal mais il fait pâle figure à côté du géant du ciel austral, Oméga du Centaure, qui est quatre fois plus étendu. Les amas globulaires sont des groupes d’étoiles

détachés de notre galaxie (la Voie Lactée) et situés hors du plan galactique. C’est pourquoi le printemps, quand la Voie Lactée est presque absente du ciel, est favorable à leur observation comme pour les galaxies de l’amas de la

Vierge ou du Lion. Mis à part les autres galaxies, ces amas sont donc des objets très éloignés (de l’ordre de 20.000 à 50.000 années-lumière).

Observation aux jumelles* :

M13 (amas globulaire)

Ophiuchus et

Le Serpent (Serpens)

Cette immense constellation figure Esculape, le médecin légendaire capable de ressusciter les morts après avoir tué un Serpent, constellation entremêlée avec lui. D’où parfois le nom de « Serpentaire » qu’on lui donne également. Cette

constellation nous permet d’évoquer la caractère totalement arbitraire de l’astrologie moderne : du fait de la précession des équinoxes, lente rotation mécanique de l’axe Nord-Sud de la Terre (en environ 26.000 ans), le plan de l’écliptique

où se situent Soleil et planètes oscille lentement par rapport aux étoiles donc aux constellations, ce qui décale complètement les véritables repères astronomiques par rapport aux éléments traditionnels de l’astrologie (les 12 constellations

du Zodiaque). Actuellement l’écliptique traverse Ophiuchus, ce qui fait de lui la 13ème constellation du Zodiaque et sa traversée par le Soleil est à tort attribuée au Scorpion (où il ne passe réellement que 6 jours). De plus, les

passages du Soleil dans les constellations ne correspondent plus aux dates « habituelles » (en fait « antiques ») qu’on leur attribue généralement, le décalage étant d’environ un mois (par exemple un prétendu natif de la Vierge est généralement

du Lion). Parmi les amas globulaires observables avant l’été, on trouve M5 dans la partie occidentale du Serpent.

Observation aux jumelles* :

M5 (amas globulaire)

Le Scorpion

(Scorpio)

Cette constellation du Zodiaque est remarquable par son étoile principale très brillante et rougeâtre, Antarès, qui forme avec les trois étoiles qui la précèdent une forme d’éventail figurant la tête de l’animal. Selon la légende c’est

le Scorpion que la déesse Diane envoya pour tuer Orion, ce qui explique les positions opposées (l’une se lève quand l’autre se couche) de ces constellations dans le ciel pour qu’elles ne se rencontrent jamais plus. Antarès, avec

sa couleur et son éclat ressemble à Mars, d’où son nom grec qui signifie littéralement « rivale de Mars » (anti-Arès). Juste à côté se situe l’un des plus beau amas globulaire du ciel boréal, pratiquement égal à M13 en taille, dont

l’éclat est malheureusement terni par sa brillante voisine.

Observation aux jumelles* :

M4 (amas globulaire)

Le Sagittaire

(Sagittarius)

Très basse vers l’horizon Sud sous nos latitudes, cette constellation ne peut être observée qu’en été. Elle fait référence à l’archer hybride, mi-homme mi-cheval, qui pointe sa flèche en direction d’Antarès (pour venger Orion, voir

le Scorpion ci-dessus). Comme ces constellations ont été dessinées par les grecs, observant le ciel depuis une latitude plus faible que nous, elles ne nous apparaissent pas dans leur entier, ce qui ne nous permet pas réellement de

reconnaître leurs figures. Pour nous, le Sagittaire est plus facile à définir comme une « théière », avec un couvercle triangulaire, un bec verseur et une anse. Le centre de notre galaxie (la Voie Lactée) étant situé dans la direction

du Sagittaire, cette région du ciel est particulièrement riche en étoiles, amas et nébuleuses.

M22 est une curiosité à cet endroit (un amas globulaire visible « au travers » de cette région très riche de la galaxie). M7 est en réalité situé dans le Scorpion mais il nous apparaît plutôt dans le voisinage du Sagittaire. M16 se

situe dans le Serpent mais nous l’avons indiqué ici car il fait partie de la « chaîne » de nébuleuses M8, M20, M17 et M16 souvent observées à la suite. M8 est surnommée « La Lagune » en raison de la partie sombre qui la coupe en deux,

M20 « Trifide » (idem en trois) plus petite mais voisine, M17 est dite « Oméga » (mais elle évoque souvent la silhouette d’un canard nageant sur l’eau) et M16 « nébuleuse de l’Aigle » (où l’on trouve les fameux « piliers de la création »,

photo célèbre du télescope spatial Hubble).

Observation aux jumelles* :

M22 (amas globulaire),

M7 (amas ouvert),

M8 (nébuleuse),

M20 (nébuleuse),

M17 (nébuleuse),

M16 (nébuleuse)

La Lyre

(Lyra)

Cette petite constellation évoque la légende d’Orphée, musicien hors pair autorisé exceptionnellement par Hadès à aller chercher son épouse Eurydice aux Enfers… Elle est remarquable par son étoile principale, Vega, la 3ème plus brillante

du ciel boréal (après Sirius et Arcturus). Avec Deneb (du Cygne) et Altaïr (de l’Aigle), hors de la carte du mois mais visibles vers l’Est dès le début de nuit, elle forme le fameux « Triangle d’été », figure bien utile pour se repérer

dans le ciel estival. La nébuleuse planétaire M57 qu’elle contient est célèbre pour sa forme « en rond de fumée ». C’est le résidu d’une étoile qui s’est dilatée en géante rouge à la fin de sa vie (comme le fera le Soleil dans environ

5 milliards d’années). Nota : le terme « planétaire » vient uniquement de la ressemblance de ce type d’objet avec le petit disque d’une planète lorsqu’on l’observait avec de petits instruments, donc des très faibles grossissements.

Cette constellation annonce les constellations typiques du ciel de l’été, Cygne et Aigle, et le fameux « triangle de l’été » qu’elle forme avec Deneb et Altaïr, toutes ces figures se levant déjà tôt au-dessus de l’horizon Est.

Observation avec instruments (lunette/télescope) :

M57 (nébuleuse planétaire)

Le Cygne

(Cygnus)

Cette grande constellation de l’été évoque la légende de Leda, reine que Zeus a séduite en se transformant en cygne pour pouvoir l’approcher lors de son bain, avec la complicité de l’aigle. Sa principale étoile, Deneb (littéralement

« la queue » du cygne) forme le Triangle de l’été avec Vega et Altaïr. C’est une étoile très remarquable car très éloignée de nous : environ 3.250 années-lumière, c’est à dire que sa lumière qui nous parvient actuellement est partie

à l’époque où Ramsès II régnait sur l’Egypte… Pour briller aussi fort (à l’égal d’Altaïr qui n’est qu’à environ 16 al), elle est vraiment très puissante, de l’ordre de 9 millions de fois la taille du Soleil !!! La nébuleuse M27

indiquée ci-dessous est en fait dans la petite constellation du Renard mais elle est facilement située entre Albiréo (belle étoile double figurant les yeux du Cygne) et la petite constellation de la Flèche. C’est le reste d’une supernova

(explosion cataclysmique d’une grosse étoile à la fin de sa vie).

Observation aux jumelles* :

M27 (nébuleuse)

L’Aigle

(Aquila)

Cette constellation de l’été participe aussi de la légende de Leda, puisque Aquila, complice de Zeus, a survolé la scène pour donner prétexte au cygne, effrayé par le rapace, de se jeter dans les bras de la belle. Aquila est associé

à de nombreuses autres légendes mythologiques : il dévore sans relâche le foie de Prométhée, il a enlevé Ganymède (figuré par le Verseau dans le Zodiaque)…

L’amas ouvert M11 indiqué plus bas et la constellation de l’Ecu de Sobieski se repèrent facilement à partir du bout de la queue de l’Aigle.

L’Ecu de Sobieski

(Scutum)

Cette constellation a été crée au XVIIème siècle par Hevelius en tronquant l’Aigle. Elle n’est pas très remarquable par les étoiles qui la composent mais par la richesse de la Voie Lactée à cet endroit qui forme un véritable « nuage »

visible dans un ciel bien noir. En son sein, l’amas ouvert M11 est l’un des plus beau du ciel. Contrairement aux amas globulaires, situés hors de la galaxie, les amas ouverts en constituent les zones les plus riches, les plus denses

en étoiles.

Observation aux jumelles* :

M11 (amas ouvert)

Le Capricorne

(Capricornus)

Cette constellation du Zodiaque est facilement reconnaissable à sa forme évoquant un peu un coeur. Elle est associée au dieu Pan qui, effrayé par Typhon, plonge dans l’eau pour s’enfuir. Comme sa transformation de bouc en poisson est incomplète, il prend une forme hybride (queue de poisson). Comme dans l’Antiquité, le solstice d’hiver se produisait alors que le Soleil se trouvait dans cette constellation (aujourd’hui, c’est dans le Sagittaire du fait de la précession des équinoxes), le tropique correspondant a pris le nom de Tropique du Capricorne (cercle parallèle à l’équateur où le Soleil est situé au zénith à midi à cette date).

Le Verseau

(Aquarius) et

Le Poisson Austral

(Piscis Austrinus)

Cette constellation du Zodiaque évoque Ganymède, jeune garçon enlevé par Jupiter pour servir l’eau à sa table. Le Poisson Austral (nommé ainsi pour le distinguer de la constellation des Poissons) nage en remontant le filet d’eau qui

s’écoule de la cruche du Verseau. On y trouve l’étoile très brillante (presque égale à Deneb en magnitude) Fomalhaut, « la bouche du poisson » en arabe. Des observations dans l’infrarouge ont démontré la présence autour d’elle d’un

disque de « poussière » indiquant que c’est une étoile assez jeune (200 à 300 millions d’années) susceptible de posséder des planètes en orbite (peut-être en cours de formation). Saturne est actuellement dans cette constellation.

Observation aux jumelles* :

M2 (amas globulaire)

Pégase

(Pégasus)

Constellation « vedette » du ciel de l’automne. Avec les constellations voisines Céphée, Cassiopée, Andromède, Persée et la Baleine (en fait le « monstre marin » pour les Grecs), il nous raconte la légende d’Andromède. Pégase est né de

la rencontre du sang de la Méduse (à la tête tranchée par Persée) et de l’eau de mer. Il est représenté dans le ciel jaillissant de l’eau et les constellations situées sous lui sont des éléments aquatiques (les Poissons et la Baleine).

Il est facilement reconnaissable au « grand carré » qu’il forme dans le ciel, vide de toute étoile brillante. L’amas globulaire M15 signalé ci-dessous est assez petit.

Sur la carte nous avons signalé l’étoile 51 de cette constellation (cette numérotation correspond à la cartographie de Flamsteed publiée au XVIIIème siècle par cet astronome anglais contemporain de Newton). En effet, c’est autour

d’elle qu’orbite la première exoplanète découverte en 1995 par une équipe franco-suisse à l’aide du télescope de 1,93m de l’Observatoire de Haute-Provence. Une exoplanète est une planète orbitant autour d’une autre étoile que notre

Soleil. On ne peut connaître son existence que par des méthodes indirectes, nos technologies actuelles ne permettant pas de les « voir » directement. A ce jour, nous connaissons environ 3.850 exoplanètes, mais environ 2.430 observations

sont en attente de confirmation, notamment certaines détectées par les sonde spécialisée Kepler (Nasa) et Corot (ESA). D’après des extrapolations statistiques à partir des exoplanètes découvertes, notre galaxie, la Voie Lactée, compterait

probablement au moins 1000 milliards de planètes.

Observation aux jumelles* :

M15 (amas globulaire)

Andromède

(Andromeda)

Fille de Céphée et Cassiopée, sa mère qui vanta tant sa beauté qu’elle attira le courroux de Poséïdon sur cette princesse. Vouée à périr sous les crocs du monstre marin, enchaînée à un rocher face à la mer, elle ne dut son salut qu’au

courage de Persée (et la rapidité de Pégase). L’objet M31 qu’on y trouve est tout à fait extraordinaire : c’est la grande galaxie la plus proche de nous, mais à près de 2,5 millions d’années-lumière, c’est l’objet le plus lointain

que l’on puisse observer à l’œil nu. Si notre vue était plus sensible, nous la verrions comme une très grande ellipse dans le ciel (environ 6 fois la taille de la pleine lune en longueur).

Observation visuelle* :

M31 (galaxie)

Le Triangle

(Triangulum)

Cette petite constellation serait sans intérêt si on n’y trouvait M33, autre grande galaxie de notre groupe local, comme M31. Située à une distance comparable, elle est plus difficile à voir car elle se présente de face, donc avec

une luminosité beaucoup plus diffuse. Elle serait visible à l’œil nu dans un ciel de très bonne qualité (sans pollution lumineuse).

Observation aux jumelles* :

M33 (galaxie spirale)

Les Poissons

(Pisces)

Cette constellation du Zodiaque est inspirée de la légende d’Aphrodite et d’Eros qui, effrayés par le monstre Typhon pendant leur bain, se transformèrent en deux poissons attachés par la queue pour ne pas se perdre (c’est aussi de cette façon que les poissons étaient vendus à l’étal du marché dans l’Antiquité). Difficiles à discerner car leurs étoiles ne sont pas très brillantes, ils sont situés de part et d’autre du « grand carré » de Pégase. Le « V » qu’ils forment pointe presque juste sur la fameuse étoile Mira de la Baleine. Jupiter est actuellement dans cette constellation.

La Baleine

(Cetus)

Cette constellation était en fait le « monstre marin » (Cetus, d’où vient « cétacé ») mais les chrétiens et Jonas sont passés par là… Son étoile Mira (l’Admirable, la Magnifique), située en son milieu (et pointée par le « V » des Poissons)est

particulièrement remarquable car c’est une étoile variable à période très longue (11 mois environ) qui passe d’une grande brillance à son maximum (analogue aux 7 étoiles principales de la Grande Ourse) à une extinction progressive(invisible

à l’œil nu pendant environ la moitié de son cycle). Ce phénomène exceptionnel lui a valu son nom.

Observation visuelle :

Mira (étoile variable)