« On the Moon Again » pour observer la Lune

Inaugurée en 2019, pour les 50 ans des premiers pas sur la Lune, l’opération internationale « On the Moon Again » proposée par des astronomes français a connu un tel succès qu’elle s’est répété annuellement depuis (sauf lors de la crise sanitaire). En 2025, elle aura lieu le week-end des 6 au 8 juin où plus de 570 animations seront proposées dans 56 pays. En France ce sont des centaines de clubs d’astronomie qui accueilleront le public pour observer la Lune et ses reliefs, parfois aussi le Soleil dans la journée, ou d’autres objets du ciel avec leurs télescopes qu’il doivent installer au plus près des participants selon le vœu des organisateurs de l’évènement. On peut facilement trouver ces soirées d’observation sur cette carte interactive : On the Moon Again 2025. Espérons que la météo sera favorable pour profiter d’un ciel clair sur ces sites !

Soutenez l’ANPCEN !

Comme tous les observateurs du ciel, nous savons que la principale difficulté pour apprécier une belle nuit étoilée (et tous les objets diffus qu’elle recèle) est la possibilité de nous prémunir de toutes les pollutions lumineuses produites par nos éclairages trop nombreux et trop puissants. Le but de l’ANPCEN est justement de préserver l’environnement nocturne et de réduire les nuisances lumineuses pour que nous retrouvions enfin de belles nuits noires.

Carte du ciel Memosky : il nous en reste un petit stock. Pour en commander, veuillez nous contacter.

Lever et coucher du Soleil

Date

Aube

Lever

Coucher

Nuit

1er juin

4h51

6h15

21h39

23h03

15 juin

4h44

6h11

21h47

23h15

30 juin

4h49

6h15

21h49

23h16

Phases de la Lune

Phase

Date

Lever

Coucher

Premier quartier

3 juin

12h54 (le 2)

2h38

Pleine Lune

11 juin

22h36

6h30 (le 12)

Dernier quartier

18 juin

1h48

13h35

Nouvelle Lune

25 juin

5h34

22h34

Premier quartier

2 juillet

13h58

1h30

Phénomènes célestes remarquables du mois (et planètes)

Nota : le mode d’observation proposé est le minimal mais il est évident qu’un équipement plus performant permet une meilleure observation (un phénomène observable à l’œil nu sera mieux vu avec une paire de jumelles, un autre accessible aux simples jumelles sera mieux appréciable dans un petit télescope).

Date et horaire(s)

Phénomène

Description

Observ.

01/06 23h-2h

conjonction

Le gros croissant de lune (37%) est assez proche de Mars (environ 5°) pas très brillante, comme les étoiles brillantes qui dessinent les constellations, mais bien reconnaissable à sa couleur orangée.

visuelle

06-08/06

Lune

L’opération mondiale « On the Moon Again » invite le public à venir observer le Lune avec les lunettes et télescopes mis à disposition par les astronomes amateurs participant à ces animations. Plus d’infos sur ce site : On the Moon Again (zoomer sur la carte interactive « » pour trouver un site d’observation proche de chez vous)

calendrier

17/06 23h-1h

(du 14 au 20/06)

rapprochement

Mars est très proche de Régulus (moins de 1°), l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion, donnant presque l’illusion d’une étoile double avec une composante orangée et l’autre bleutée (Régulus). Ce rapprochement dure plusieurs jours, à moins de 2° du 14 au 20, et si on l’observe jour après jour, on constatera le déplacement de la planète rouge par rapport aux étoiles.

visuelle

21/06 4h42m17s

solstice

d’été

Dans l’hémisphère nord, c’est le jour le plus long de l’année (environ 16h en France). C’est à dire que le Soleil s’est écarté au maximum au nord de l’équateur, qu’il se lève presque au Nord-Est et se couche vers le Nord-Ouest.

On peut remarquer cette situation en repérant sa position sur l’horizon au moment de son coucher (sur une dizaine de jours il est presque « stationnaire »).

C’est l’inclinaison de l’écliptique par rapport à l’équateur (donc en réalité l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil) qui provoque le phénomène des saisons : selon que le Soleil est

au-dessus ou au-dessous de l’équateur, les jours sont plus longs ou plus courts que les nuits, et l’intensité du rayonnement solaire plus ou moins fort (plus les rayons sont obliques, moins ils sont efficaces), d’où une

température moyenne plus ou moins forte. Bien entendu, le phénomène est inverse dans l’hémisphère sud.

calendrier

19/06 2h30-5h

conjonction

Le quartier de lune (48%) se lève proche de Saturne (environ 2°) et s’en écarte légèrement avant de disparaître dans les lueurs de l’aube.

visuelle

22/06 4h-5h30

conjonction

Si l’on dispose d’un horizon Est bien dégagé (seulement 11° de hauteur à 5h),on pourra voir dans les lueurs de l’aube se lever un fin croissant de Lune (15%) assez proche de la très brillante Vénus (environ 6°). ATTENTION AU SOLEIL !

visuelle

29/06 22h30-23h15

conjonction

fin croissant

Si l’on dispose d’un horizon Ouest bien dégagé (seulement 7° de hauteur à 22h30),on pourra voir dans les lueurs du crépuscule se coucher un très fin croissant de Lune (3%) assez proche de la pâle Mercure (environ 6°) sans doute difficile à distinguer. ATTENTION AU SOLEIL !

visuelle

Horaire(s)

Planète

Conditions d’observation

Observ.

Tout le mois

Mercure

Sa proximité du Soleil et sa faible luminosité rendent toujours cette planète difficile à observer. En juin elle n’est pas visible sauf difficilement dans les lueurs du crépuscule en fin de mois, plus facile à situer le 26 à l’Est du fin croissant de Lune (voir ci-dessus). Elle nous reviendra dans le ciel du soir début juillet. ATTENTION AU SOLEIL !

non

Tout le mois, après 4h30(1er) / 4h(30)

Vénus

Cette planète atteint son élongation (écart au Soleil) Est maximale le 1er mais ne monte pas très haut dans le ciel (12° le 1er à 5h30) car l’écliptique est très incliné vers l’horizon en cette saison, donc on peut l’observer le matin.

visuelle

Tout le mois, avant 2h(1er) / 0h30(30)

Mars

C’est la fin de la période d’observation de Mars depuis son opposition du 16 janvier dernier. Même si elle est visible encore en début de nuit et assez lumineuse (mag 1.3/1.5), comme les étoiles les plus brillantes, elle est plutôt basse et sa taille a beaucoup diminué car elle s’est déjà beaucoup éloignée depuis l’opposition,

visuelle

Tout le mois

Jupiter

Cette planète est actuellement trop proche du Soleil dans le ciel pour être observable.

non

Tout le mois après

3h30 (1er) / 2h (30)

Saturne

Cette planète commence à nous revenir dans le ciel du matin mais elle ne monte encore pas bien haut avant l’aube (24° de hauteur le 15 1 h avant le lever du Soleil, 32° le 30). Pour l’observer, Il est préférable de patienter jusqu’à ce qu’elle atteigne au moins 20° de hauteur, donc peu avant l’aube à partir du 12 ou plus tard dans le mois. Pour espérer distinguer ses anneaux, il faut disposer d’une petite lunette astronomique ou d’un télescope.

visuelle

ATTENTION AU SOLEIL: il ne faut jamais braquer un instrument optique dans la direction du Soleil, même au lever ou au coucher, car c’est très dangereux pour les yeux (risque de brûlure de la rétine, indolore car la rétine n’est pas sensible à la douleur, mais qui peut conduire à une cécité irréversible). Pour observer une éclipse, des équipement spéciaux (lunettes spéciales, filtres pour les jumelles, lunettes, télescopes, objectifs photo) sont obligatoires

Principales constellations du soir et objets remarquables

Nota : le mode d’observation proposé est le minimal mais il est évident qu’un équipement plus performant permet une meilleure observation (un phénomène observable à l’œil nu sera mieux vu avec une paire de jumelles, un autre accessible aux simples jumelles sera mieux appréciable dans un petit télescope).

L’Hydre

(Hydra)

Selon plusieurs légende, ce serait l’Hydre de Lerne, monstre à 9 têtes qui repoussaient quand on les coupait. Elle fut vaincue par Hercule (constellation qui apparaît un peu plus tard dans la ciel). Malgré sa grande taille, cette constellation est assez difficile à identifier dans le ciel à cause de son parcours sinueux (c’est aussi le cas du fleuve Eridan situé près d’Orion). Ses deux constellations voisines, la Coupe et le Corbeau sont beaucoup plus reconnaissables avec leurs contours caractéristiques.

Le Lion

(Leo)

C’est la constellation principale du ciel de printemps, inspirée par le Lion de Némée de la légende d’Hercule. Constellation du Zodiaque, le Lion est facilement reconnaissable à la forme de « faucille » dessinée par les étoiles de sa

crinière et de son poitrail. Le ciel du printemps, qui nous éloigne de la Voie Lactée, est propice à l’observation de nombreuses galaxies (voir La Vierge ci-dessous). Plusieurs sont visibles juste sous le Lion et notamment le « couple »

constitué par M65 et M66, faciles à situer. Mars est située dans cette constellation durant ce mois et s’approche de son étoile la plus brillante, Régulus, entre le 14 et le 20 (voir plus haut).

Observation avec instruments (lunette/télescope) :

M65–

M66 (galaxies)

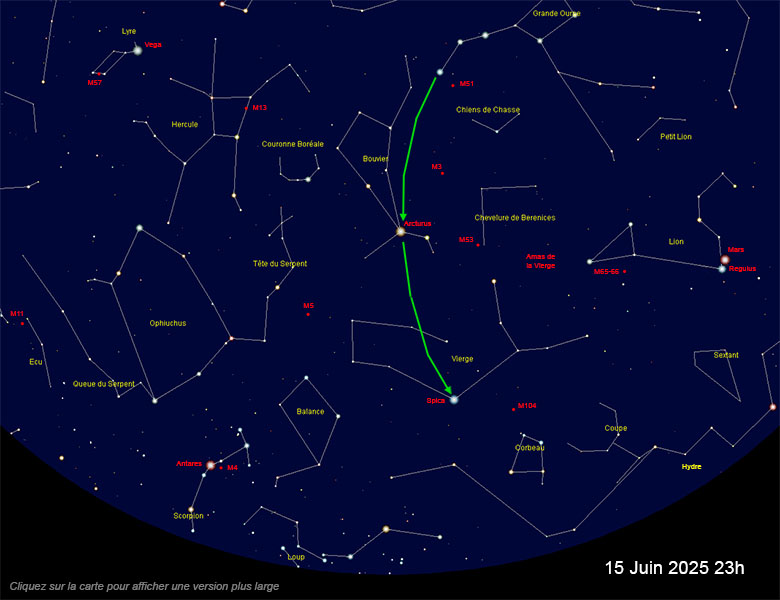

La Grande Ourse

(Ursa Major)

Constellation circumpolaire (c’est à dire qui tourne autour de l’étoile polaire sans jamais disparaître sous l’horizon), elle apparaît rarement sur nos cartes orientées au sud. C’est l’une des plus grandes constellations du ciel, beaucoup

plus étendue que le « chariot » (ou « casserole ») à laquelle on la réduit souvent par méconnaissance. C’est l’occasion de remarquer que le Lion est juste sous ses pattes. Elle sert de repère principal dans le ciel boréal et c’est à

partir d’elle que l’on situe habituellement la polaire (voir carte pour la zone nord). Un autre « alignement » remarquable : en prolongeant l’arc de sa queue (étoiles Megrez-Alioth-Mizar-Alkaïd), on trouve Arcturus puis plus loin Spica,

ce qui permet de situer les constellations du Bouvier et de la Vierge. La galaxie indiquée ci-dessous se trouve en fait dans les Chiens de Chasse mais on la trouve depuis Alkaïd. Elle est double (une grosse galaxie « capturant » une

plus petite) et distante d’environ 37 millions d’années-lumière.

Observation avec instruments (lunette/télescope) :

M51 (galaxie)

La Vierge

(Virgo)

C’est l’autre grande constellation du ciel de printemps. Il ne s’agit pas de la Vierge Marie des chrétiens mais d’une déesse annonçant les moissons (parfois identifiée comme Cérès mais aussi à de nombreuses autres…). Son étoile principale

est d’ailleurs nommée Spica (l’épi). Dans cette région du ciel (entre la queue du Lion, la Chevelure de Bérénice et la Vierge), les télescopes permettent d’observer de très nombreuses galaxies, de petite taille apparente étant donnée

leur distance importante à nous (dans les 40-50 millions d’années-lumière environ). C’est le fameux « amas de la Vierge », un très large amas de galaxies (plusieurs centaines dans une zone d’environ 7 millions années-lumière) qui se

fonde à grande échelle dans le « super-amas » de la Vierge (plusieurs milliers de galaxies dans un rayon de plus de 100 millions d’années-lumière), dont feraient partie également la nôtre (la Voie Lactée) et ses voisines du groupe

local (dont M31 et M33).

Observation avec instruments (lunette/télescope) :

amas de la Vierge (galaxies)

La Chevelure de

Bérénice

(Coma Berenices)

Selon la légende c’est la longue chevelure que la princesse Bérénice a sacrifiée pour obtenir la victoire de son époux (et son frère) parti à la guerre. Comme pour le Cancer, les étoiles de cette constellation ne sont pas très lumineuses

et son identification n’est pas aisée. Dans cette région du ciel plutôt propice à l’observation de galaxies, on peut y voir un bel amas globulaire, c’est à dire un groupe d’étoiles situé hors de notre galaxie (la Voie Lactée) mais

très proche d’elle.

Observation aux jumelles* :

M53 (amas globulaire)

Le Bouvier

(Bootes)

La référence mythologique de cette constellation est relativement imprécise, soit le surveillant de l’Ourse, soit le guide du « chariot » que les romains voyaient à l’emplacement de la Grande Ourse. Elle est assez facile à reconnaître

avec sa forme pointue évoquant un cornet de glace ou une flûte à champagne. Sa pointe, Arcturus, est l’une des étoiles les plus brillantes du ciel : la 4ème de tout le ciel mais la seconde visible dans le ciel boréal, après Sirius

(et devançant de peu Vega). En 1635, elle fut la première étoile observée en plein jour avec un télescope (par Morin, astrologue -et astronome- de Louis XIII).

Observation visuelle* :

Arcturus (étoile)

La Couronne Boréale

(Corona Borealis)

Cette constellation de la Couronne, dont le qualificatif « boréal » la distingue de son homologue située plus au Sud (dite « australe »), figure bien la forme d’un diadème en demi-cercle avec en son milieu son étoile la plus brillante, Gemma (la perle). Elle est donc facilement identifiable à l’Est du Bouvier. Selon la légende, il s’agit de la couronne de la princesse Ariane (fille de Minos qui a permis à Icare de s’échapper du labyrinthe avec son fameux « fil »).

Hercule

(Hercules)

Cette constellation figure bien entendu le héros légendaire du mythe des douze travaux. Elle est facilement reconnaissable à ses deux trapèzes centraux, l’un assez régulier et l’autre plus « ouvert », qui peuvent figurer un grand « H »

comme « Hercule ». Pour se représenter la figure humaine, il faut penser que le héros est représenté tête en bas, le trapèze régulier figurant son « pagne » (ou ses cuisses) et le trapèze le plus large son torse aux épaules impressionnantes.

L’une de ses jambes est repliée (donc genou posé au sol) alors que son autre pied repose sur la tête du Dragon qu’il a terrassé, prenant donc une pose assez classique d’un chasseur et de son trophée… L’amas globulaire M13, très

facile à situer dans le trapèze régulier, est le plus beau du ciel boréal mais il fait pâle figure à côté du géant du ciel austral, Oméga du Centaure, qui est quatre fois plus étendu. Les amas globulaires sont des groupes d’étoiles

détachés de notre galaxie (la Voie Lactée) et situés hors du plan galactique. C’est pourquoi le printemps, quand la Voie Lactée est presque absente du ciel, est favorable à leur observation comme pour les galaxies de l’amas de la

Vierge ou du Lion. Mis à part les autres galaxies, ces amas sont donc des objets très éloignés (de l’ordre de 20.000 à 50.000 années-lumière).

Observation aux jumelles* :

M13 (amas globulaire)

Ophiuchus et

Le Serpent (Serpens)

Cette immense constellation figure Esculape, le médecin légendaire capable de ressusciter les morts après avoir tué un Serpent, constellation entremêlée avec lui. D’où parfois le nom de « Serpentaire » qu’on lui donne également. Cette

constellation nous permet d’évoquer la caractère totalement arbitraire de l’astrologie moderne : du fait de la précession des équinoxes, lente rotation mécanique de l’axe Nord-Sud de la Terre (en environ 26.000 ans), le plan de l’écliptique

où se situent Soleil et planètes oscille lentement par rapport aux étoiles donc aux constellations, ce qui décale complètement les véritables repères astronomiques par rapport aux éléments traditionnels de l’astrologie (les 12 constellations

du Zodiaque). Actuellement l’écliptique traverse Ophiuchus, ce qui fait de lui la 13ème constellation du Zodiaque et sa traversée par le Soleil est à tort attribuée au Scorpion (où il ne passe réellement que 6 jours). De plus, les

passages du Soleil dans les constellations ne correspondent plus aux dates « habituelles » (en fait « antiques ») qu’on leur attribue généralement, le décalage étant d’environ un mois (par exemple un prétendu natif de la Vierge est généralement

du Lion). Parmi les amas globulaires observables avant l’été, on trouve M5 dans la partie occidentale du Serpent.

Observation aux jumelles* :

M5 (amas globulaire)

La Balance

(Libra)

Cette modeste constellation du Zodiaque faisait initialement partie du Scorpion dont elle constituait les pinces. Elle en a, semble-t-il, été détachée au IIIème siècle avant JC par les Egyptiens pour créer une douzième constellation dans le Zodiaque (et en utilisant le symbole mythique de la pesée des âmes par Anubis). Cette modification pris tout son sens avec les Romains au moment de la réforme du calendrier julien puisque l’équinoxe d’automne (équilibre exact entre jour et nuit) avait lieu à cette époque pendant le passage du Soleil à cet endroit du ciel (aujourd’hui dans la Vierge du fait de la précession des équinoxes).

Le Scorpion

(Scorpio)

Cette constellation du Zodiaque est remarquable par son étoile principale très brillante et rougeâtre, Antarès, qui forme avec les trois étoiles qui la précèdent une forme d’éventail figurant la tête de l’animal. Selon la légende c’est

le Scorpion que la déesse Diane envoya pour tuer Orion, ce qui explique les positions opposées (l’une se lève quand l’autre se couche) de ces constellations dans le ciel pour qu’elles ne se rencontrent jamais plus. Antarès, avec

sa couleur et son éclat ressemble à Mars, d’où son nom grec qui signifie littéralement « rivale de Mars » (anti-Arès). Juste à côté se situe l’un des plus beau amas globulaire du ciel boréal, pratiquement égal à M13 en taille, dont

l’éclat est malheureusement terni par sa brillante voisine.

Observation aux jumelles* :

M4 (amas globulaire)

La Lyre

(Lyra)

Cette petite constellation évoque la légende d’Orphée, musicien hors pair autorisé exceptionnellement par Hadès à aller chercher son épouse Eurydice aux Enfers… Elle est remarquable par son étoile principale, Vega, la 3ème plus brillante

du ciel boréal (après Sirius et Arcturus). Avec Deneb (du Cygne) et Altaïr (de l’Aigle), hors de la carte du mois mais visibles vers l’Est dès le début de nuit, elle forme le fameux « Triangle d’été », figure bien utile pour se repérer

dans le ciel estival. La nébuleuse planétaire M57 qu’elle contient est célèbre pour sa forme « en rond de fumée ». C’est le résidu d’une étoile qui s’est dilatée en géante rouge à la fin de sa vie (comme le fera le Soleil dans environ

5 milliards d’années). Nota : le terme « planétaire » vient uniquement de la ressemblance de ce type d’objet avec le petit disque d’une planète lorsqu’on l’observait avec de petits instruments, donc des très faibles grossissements.

Cette constellation annonce les constellations typiques du ciel de l’été, Cygne et Aigle, et le fameux « triangle de l’été » qu’elle forme avec Deneb et Altaïr, toutes ces figures se levant déjà tôt au-dessus de l’horizon Est.

Observation avec instruments (lunette/télescope) :

M57 (nébuleuse planétaire)